2月に義母がこの世を去り、今日の父の日に義父母の最寄り駅で初めて降りた。改札を出て、いつも歩いていく道の先に、もう義母はいない。

義母が亡くなったあと、私はしばらくアメリカにいた。義父は夫と一緒に何度か食事をしたけれど、どちらかというと無口な人だから、親子水入らずで話したいだろうと思い、私は遠慮していた。今日も、お父さんとふたりのほうがいいんじゃない? と出かける間際にも夫にメールしたけれど、「大丈夫、ぜひ来てください」とメールが届いた。

イタリアンレストランを予約した。あれから義父は、ひとりで暮らしている。晩年は義母が寝たきりになった。食事のたびに義父はベッドに寝ている義母の体を起こし、抱き抱えてソファにすわらせていた。手伝おうとしても、自分でやると言った。義父の背中はもう、90度近くに曲がっている。

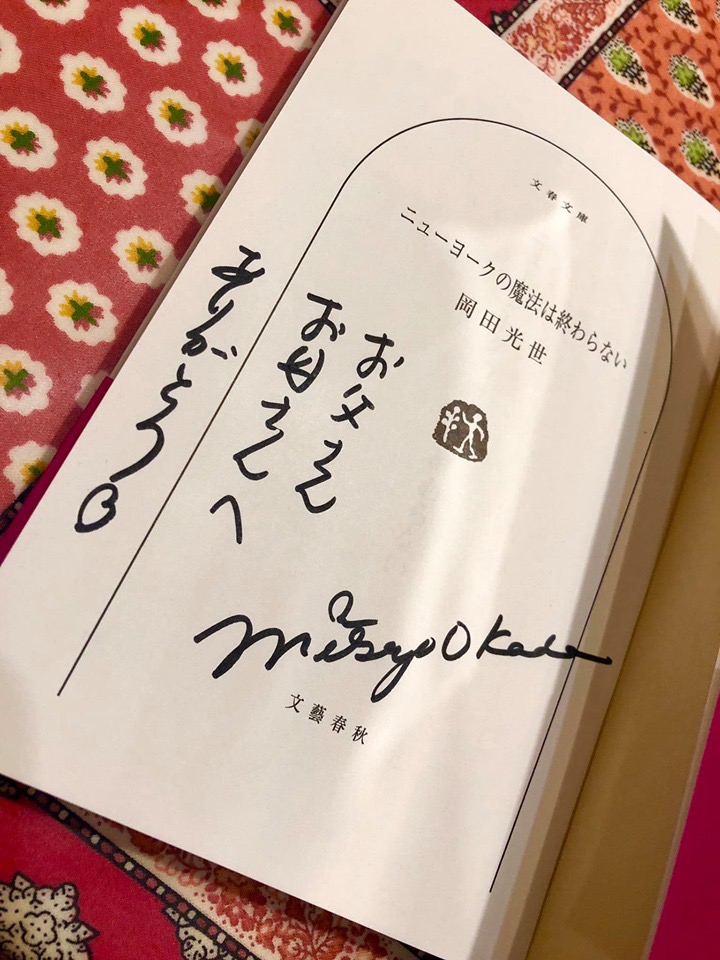

新刊を初めて義父に手渡した。「お父さん お母さんへ ありがとう」とサインして。「五番街を黒留袖で」というエッセイに、私たちのニューヨークの挙式に義母が黒留袖で列席した話を書いた。あとがきの最後にも、出版の3か月前に旅立った義母のことに触れた。その2箇所に私が、レストランの紙ナプキンを挟んだ。義父は五番街の黒留袖の話を少しだけ読むと、ちょっと目を赤くし、本を閉じた。そして、ジャケットの右ポケットにそっと閉まった。

「五番街の教会の結婚式に出るなんて、夢のようだったなぁ。一度、黒塗りのリムジンにも乗ってみたかったんだ」と義父が言った。そんなことを思っていたのを、夫も私も初めて知った。

生ビールを飲みながら、大好物のプロシュートにイカ墨パスタ、ガーリックブレッドなどを、義父は美味しそうに食べた。そして、「いやあ、今日は楽しかった。ありがとう」と言った。

タクシーに乗り込む義父を見送ったあと、ホームに向かって歩きながら、夫が私に、「親父、うれしそうだったな。オレとふたりのときは、あんな笑顔を見せないんだ。光世、今夜はわざわざ出てきてくれて、ありがとう」と言った。

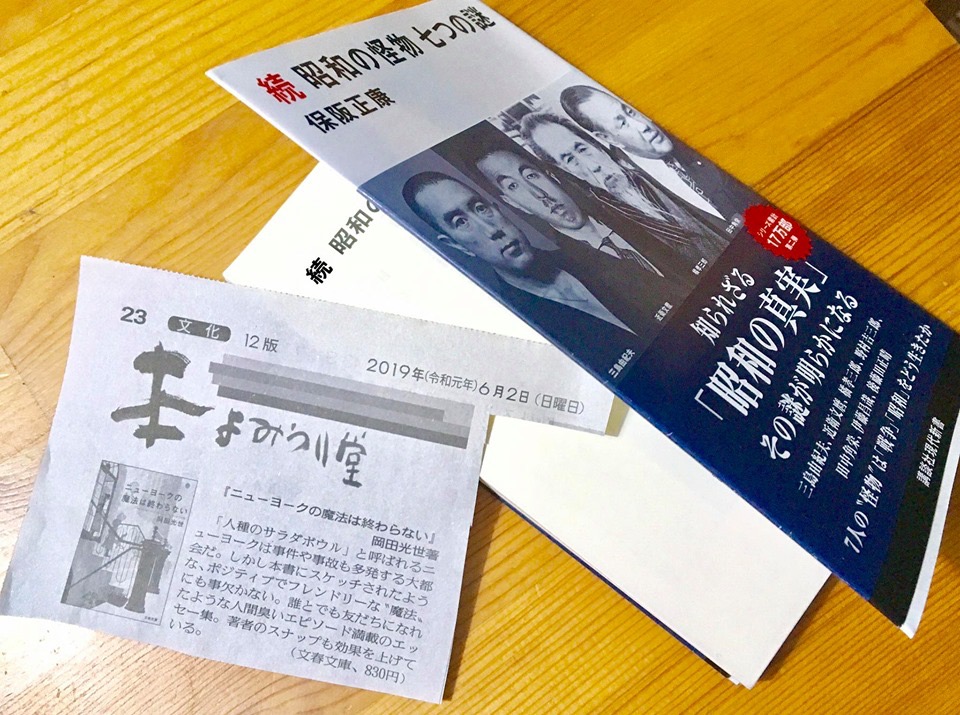

帰りの電車のなかで、夫がバッグの中から本を一冊、取り出した。「これ、読むか、って、親父がさっき貸してくれたんだ。で、ここにこれがはさんであった」

丁寧にハサミで切り抜いた、6月2日付の読売新聞の記事「本よみうり堂」だった。

「親父、ちゃんと気づいたんだね」

12歳で父親を亡くした私は、結婚したとき、新しいお父さんができてうれしかった。

お父さん、ありがとう。

*義母の後ろの鏡に私が写っているのに、今、気づきました。